「妊娠に気づかずにレントゲン検査を受けてしまったけど赤ちゃんに影響はない?」

そんな不安を抱えている妊婦さんは少なくありません。特に妊娠初期は赤ちゃんの成長にとって大切な時期のため、放射線の影響が心配になるのは当然です。

本記事では、現役の放射線技師が妊娠初期におけるレントゲンの影響について、わかりやすく解説します。さらに、実際にレントゲンを受けてしまった場合の安心できる対処法や、知っておきたい「全か無かの法則」についても丁寧にご紹介します。

不安を少しでも和らげるために、正しい知識を一緒に確認していきましょう。

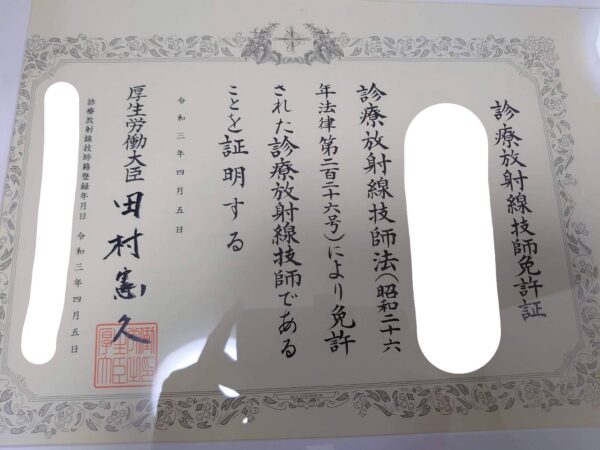

放射線技師証明書

診療放射線技師(経験5年目/宮城県在住) & ブロガー

大学病院→広島の中規模病院→仙台の中小規模病院と、複数の職場で幅広いモダリティを経験。

ブログ「きんちゃんのラジエーションハウス」では、学生から新人・中堅・転職希望者まで、幅広い層に向けて“ゼネラリスト技師”として活躍できる知識やスキルを発信中。

【最初に確認】妊娠の時期別のレントゲン検査のリスクを解説

放射線技師として業務に従事していると、「私、妊娠しているんですけど…」と申し出てくる患者さんがいます。

「妊娠の可能性がある」方は、基本的に放射線を使う検査は拒否することができるので診察でレントゲン検査を促された際は、妊娠の可能性があると申し出れば大丈夫です。

しかし、妊娠に気づく前にレントゲン検査を受けてしまったり、妊娠後のレントゲンの影響を心配する妊婦さんはいます。

そこで、以下の3パターンの場合にレントゲンによる妊婦さんと赤ちゃんへの影響を解説しました。

妊娠中の放射線のリスクを気にするのは当然ですが、実際に自分の現状を正確に把握できている方は多くないです。まずは、自分がどのケースに当てはまるのか確認してみましょう。

状況1:【妊娠超初期(0~3週)】妊娠がわかる前

実際は妊娠に気づく前に、職場の健康診断や風邪の診察などで胸部レントゲンを受けた方は少なくありません。

ですが、ご安心ください。1回の胸部レントゲンによる赤ちゃんへの影響は、極めて低いとされています。イメージとしては、「1年間生きていたら浴びる放射線量と同じ量を1回の胸部レントゲン撮影で受ける」認識です。

そもそも、自然界から放射線を浴びて生きていたことに驚く人も多いのではないでしょうか?

ちなみに、妊娠超初期(妊娠0週〜3週)は、まだ胎盤も未完成なので母体と胎児は直接関係していません。

この時期の被ばくには全か無かの法則が適用されるため、極端に高線量でなければ奇形や被ばくによる障害が起凝らないと考えられています。

妊娠超初期で放射線の影響を受けた場合、その影響で妊娠が継続できず流産(=全)となるか、全く影響を受けずに正常に発育する(=無)かのいずれかになると言う考え方です。

仮に流産が起きた場合でもそれはごく自然な現象であり、後の妊娠にも何かしらの影響や障害が発生する心配はまずありません。

なお、極端な高線量については後述させていただきますが、通常のレントゲン検査やCT検査程度の線量では流産や胎児への医学的な影響は考慮しなくても良いとされます。

状況2:【器官形成期(4~15週)】

妊娠4週から15週頃は器官形成期と呼ばれ、胎児の心臓、脳、脊髄、手足、内臓などの重要な器官が作られる非常にデリケートな時期です。この時期に放射線(レントゲン)に被ばくすると、胎児の器官形成に影響を及ぼす可能性があります。

特に注意すべきなのは、被ばく線量が100ミリグレイ(mGy)以上の場合で、奇形や発育障害などのリスクが高まるとされています。ただし、通常のX線検査(胸部・歯科など)では数ミリグレイ以下であり、この程度の被ばくでは胎児に有害な影響が出ることはほとんどないと考えられています。

しかし、念のため、妊娠の可能性がある場合は事前に医療機関へ申告することが重要です。必要があればX線検査を延期したり、防護エプロンを使用したりするなどの対応が取られます。

状況3:妊娠中期(16週以降)

妊娠16週以降は、胎児の器官形成がほぼ完了し、主に機能の成熟と体の成長が進む時期です。このため、放射線による奇形のリスクは大幅に低下します。

しかし、**高線量の放射線被ばく(100〜200mGy以上)**を受けた場合、以下のような影響が報告されています:

- 中枢神経系の発達障害(特に16〜25週)

- 小頭症や知的障害(特に妊娠20週前後)

- 成長遅延

- 小児がんの発症リスクのわずかな上昇(長期的リスク)

とはいえ、一般的なレントゲン検査(胸部や歯科など)では数mGy以下の線量であり、これらのリスクに該当するほどの被ばくを受けることは非常にまれです。

安全性を高めるためにも、妊娠中とわかっている場合は医師や技師に必ず妊娠の旨を伝え、必要に応じて防護措置を講じてもらいましょう。

レントゲンが赤ちゃんに与える影響は?医学的に解説

レントゲン検査は、放射線を用いた検査の中で最も照射線量が少ない検査です。

ですが0ではない以上、被ばくのリスクを考えてしまいますよね。

ましてや、それが胎児の場合ならより一層悩んでしまうものです。

まずは放射線被ばくについての正しい知識から確認していきましょう。

放射線被ばくとは?レントゲン・CT・バリウム検査の違い

放射線による被ばくには体外からのX線照射(外部被ばく)と放射性物質を体内に取り込む検査(内部被ばく)の2種類があります。

レントゲン・CT・バリウム検査は全て外部被ばくであり、使用される放射線量は検査ごとに異なります。

- レントゲン(胸部):0.05 mSv

- 腹部CT:10~20 mSv

- バリウム検査(胃透視):4~10 mSv

数値で見ると、レントゲン検査がいかに少量の放射線しか用いられていないことがわかりますね。

妊娠初期に受けた被ばく量の目安と「しきい値」

しきい値(閾値)」とは、ある影響が現れるために必要な最小限の被ばく線量のことです。

言い換えると、「これ以下なら基本的に影響は起きない」という線引きの目安です。

胎児に影響が及ぶと考えられているしきい値は、100mGy(≒100mSv)です。(国際放射線防護委員会:ICRPより)

仮に、妊娠初期の期間で胸部レントゲン撮影、腹部CT撮影、バリウム検査を1回ずつ行なったとしましょう。

(妊娠中の患者さんに対して被ばくを伴う検査を行う医療施設はまずないです。本当に超緊急で、その検査を行わないと患者本人の命に関わる時に限ってのみ、検査を行うかどうか検討されます。)

先に紹介した各検査の数値と比較するといずれも「しきい値」を超えていないことがわかりますね。

- レントゲン(胸部):0.05 mSv

- 腹部CT:10~20 mSv

- バリウム検査(胃透視):4~10 mSv

極端な話ですが、胸部レントゲン検査(1回あたりの被ばく線量=0.05mSv)を2000回受けて、初めて胎児に影響が出ることになるわけです。

胎児の形成期・器官形成期と放射線の影響

胎児の発育期間によって、放射線による影響が出やすい時期と出にくい時期があります。

放射線による影響が出やすいことを「放射線感受性が高い」といい、逆に、影響が出にくいことを「放射線感受性が低い」といいます。

具体的な胎児の発育による放射線への感受性は、以下の通りです。

- 受精~妊娠3週:全か無かの時期

- 妊娠4~15週:器官形成期(最も放射線に敏感)

- 妊娠16週以降:影響はより少なくなる

ただし、前述のとおり100 mSv以下の被ばくではリスクはほぼ無視できるとされています。

つまり、どの期間に放射線による被ばくをしたか?よりも、どれだけの放射線量を浴びたか?の方が重要だといえます。

奇形や白血病などが起こる可能性は?リスクを冷静に見る

被ばくで皆様が一番恐れていることの一つに「胎児の奇形・白血病への罹患」があると思います。

ですが、先に述べたしきい値の100mSvを超えない限り、放射線による奇形や発育異常の報告はなく、白血病などの発がんリスクも増加するとは言えません。

よくある疑問とその答え【放射線技師が解説】

ここからは、現役放射線技師のきんちゃんがよくある妊娠と放射線被ばくについての疑問にお答えしていきます。

レントゲンで妊娠が発覚することはあるの?

回答:レントゲン撮影によって妊娠が判明することはありません。

医療現場では放射線を用いた撮影の前に必ず妊娠の有無を確認しますが、これは安全管理とリスク回避のためです。

妊娠の有無を確認する検査の代表的なものとして超音波検査があります。こちらは放射線を使わない検査のため、被ばくの心配はありません。

妊娠に気づかずレントゲン検査を受けてしまった…どう判断する?

回答:まずは検査内容(撮影部位、撮影回数、撮影日時)を確認しましょう。

また、放射線を扱った検査では必ず検査の最後に「Dose Report」を記録しています。

Dose Reportとは:放射線を用いた検査において、撮影条件や照射線量などの数値を記録したデータのこと。

レントゲン検査に限らず、CT検査など放射線を使った検査を実施した医療施設に問い合わせて検査内容とDose Reportの数値を教えてもらうよう問い合わせましょう。

歯科のレントゲン撮影は受けて良い?

歯科でパノラマ撮影や、局所撮影で撮影する部位は口腔内の歯です。

照射方向が口内のため、問題ないと判断できます。

もちろん、わずかながら散乱線が体の方にも当たる可能性がありますが、鉛エプロンの着用をして撮影するため問題ありません。

(鉛エプロンとは、ずっしりとした重みのある防護具のことです。)

人間ドックは受けて良い?

人間ドックを受ける際も放射線を用いる検査は拒否できます。

職員健診の時も同様で、事前申告をすればレントゲン検査は除外してもらえるでしょう。

もし妊娠に気づかずに人間ドックを受けてしまっていたとしても、被ばくに関しては心配する必要はありません。

胎児に対して放射線が与える影響については妊娠の時期別に前述していますが、胸部レントゲン検査やバリウム検査程度の放射線量では、胎児に影響が出るレベルには全く達していないからです。

ただ、心理的に不安な点は十分理解できるため、妊婦健診のときに産婦人科医に相談することをおすすめします。

妊娠が判明した後、医師にはどう伝えるべき?

回答:正直に「妊娠の可能性があります」と伝えましょう。

「検査を行う前に判明している」

最終的に検査が必要か否かの判断は医師に委ねられます。

医師に対して妊娠の旨を伝えても、検査の必要性を説明される場合があります。

ですが検査を受けるかどうかは、最終的に皆様自身の判断によって決まることがほとんどです。

「検査を行った後に判明した」

いつ、どの部位を、何回撮影したか、を伝えることで、医師は的確なリスク評価を行うことができます。

検査を受けた医療施設に問い合わせて情報を取得しましょう。

中絶や治療が必要になるケースはある?

回答:100mSv以上の被ばくが確認された場合のみ、中絶の検討対象になります。

ですが、通常のレントゲン、CT、バリウム検査で100mSvまで達することはありません。

今後のために:妊娠中のレントゲン検査で気をつけること

レントゲン以外にも放射線を使った検査は多数あります。ここからは、レントゲン検査で気をつけることをまとめました。

また、放射線を使わなかったとしても、妊娠中は避けた方が良い検査もあるので、合わせて紹介していきます。

妊娠中に注意が必要な検査リスト

以下の検査は、放射線による被ばくや胎児への影響がある可能性が考えられる検査です。

・レントゲン

・CT

・バリウム検査(胃透視)

・核医学

・放射線治療

・MRI

MRIは放射線を用いず磁石の力で撮影を行うため被ばくは一切ありません。そして、MRIが胎児に有害だといった報告はありません。

しかしながら、MRIの磁場、および騒音で体調不良を訴える患者さんは一定数います。

妊娠初期13週までの胎児は様々な刺激に対して感受性が高いことが知られているため、MRI検査についても基本的には避けることが無難です。

医療現場での配慮と被ばく線量の管理方法

医療現場では、必ず患者さんに妊娠の有無を確認しています。

あらゆる検査の前に患者さんへの検査説明が行われて、場合によっては検査の問診票や同意書を記入していただいています。

記入事項の中に妊娠の有無を尋ねる文言があるはずなので、少しでも妊娠している可能性があると感じる方は記載していただければ問題ありません。

被ばく線量の管理については、前述の通り、「Dose Report」や撮影条件の入力を行っているなど、何かしらの管理方法があるはずです。

(施設によって、実施されている管理方法は異なります。)

被ばく線量や検査内容について患者さんからお問合せなどがあった際は、速やかに開示可能です。

撮影が必要な場合でもリスクを最小限に抑える工夫

放射線技師の技術的な話になってしまいますが、検査を行うことになった場合でも、被ばく線量を抑える工夫はいくつかあります。

以下に、放射線技師が現場で実践している代表的な対処方法をご紹介します。

・撮影範囲を最低限にする(胸部撮影時に、腹部がなるべく照射範囲に含まれないようにする)

・撮影条件を変更する(被ばく線量を抑え、診断に影響のない範囲まで撮影条件を調整する)

・鉛エプロン着用による放射線防護(腹部や生殖腺などに鉛エプロンを乗せて被ばくを防ぐ)

・超音波検査など、被ばくのない検査を医師へ提案

まとめ:妊娠初期にレントゲンを受けてしまった時、何をすべきか?

慌てる必要はありません。1〜2回の放射線を用いた検査による被ばくは、胎児に影響を与えるレベルではないのでご安心ください。

落ち着いて、以下のチェックリストを活用して確認をしましょう。

•いつ、何の検査で、どこの部位を撮影したか

•線量情報などを求められたら、検査を受けた医療施設に問い合わせを

•妊婦健診をきちんと受け、経過観察

不安なときは一人で悩まず、医師や放射線技師にご相談ください。

ネットで調べるとあらゆる情報がありますが、不安を煽るような情報に惑わされずに、速やかに専門機関を受診しましょう!

- 信頼できる情報源・参考リンク(厚労省・学会等)

・旭中央病院 放射線科「妊娠と放射線被ばく」

http://www.hospital.asahi.chiba.jp/medical_information/radiology/file-001.html

・ICRP Publication 103, 84

・放射線医学総合研究所:放射線被ばくと健康影響に関するQ&A

・日本診療放射線技師会:医療被ばくに関するガイドライン

・厚生労働省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和4年度」

コメント