18トリソミーという染色体疾患は、あまり聞き慣れない方が多いかもしれません。2010年の映画『うまれる』では、18トリソミーの虎ちゃんとそのご家族が紹介され、世間にその存在が知られるきっかけになりました。それでも一般的な認知度はまだ十分とは言えません。

この記事では、NIPT(新型出生前診断)でわかる18トリソミーについて紹介し、診断を受けたご家族がどう向き合ったのか臨床心理士の経験をもとにお伝えします。

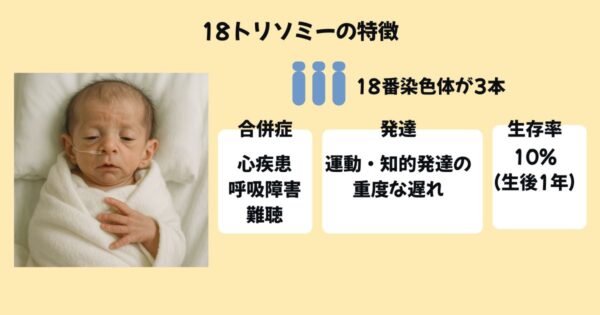

18トリソミーの特徴|知っておきたい身体的・発達的なポイント

染色体の変化によって起こる先天性疾患

18番目の染色体が通常の2本ではなく3本ある状態を「18トリソミー」と呼びます。

18トリソミーは3,500〜8,500人に1人の頻度で見られる疾患で、女の子に多い事が特徴です(男:女=1:3)。染色体疾患の中では21トリソミーに次いで多い疾患の一つになります。

18トリソミーはこれを発見したイギリスの遺伝学者ジョン・ヒルトン・エドワーズ(John Hilton Edwards) 博士に由来しエドワーズ症候群と呼ばれることもありますが、この呼び名は日本ではあまり定着していません。

18トリソミーの流産率は高く、産まれることができるのはごく一部の赤ちゃんです。そういう意味では誕生した18トリソミーの赤ちゃんはとても強い生命力を持っていると感じます。

18トリソミーの主な症状と合併症

妊娠中から成長がゆっくりだと指摘され、実際に産まれると平均よりも小さな身体であることが多いです。また運動機能の発達も遅いため、妊娠中の胎動が弱かったと回顧される方も少なくありません。

約90%の赤ちゃんに心臓の病気があると言われ、産まれてすぐ人工呼吸器でサポートしたり手術が必要になる場合もあります。お腹の病気があって栄養がうまく行き届かないため鼻からチューブを入れるなどの対応が必要になることも多いです。

口や顎が小さく小顔で鼻筋が高いため『高貴な顔立ち』と称されることがあります。また、指の骨や筋肉、神経の発達の影響で手の力のバランスが崩れ、手を握ったままになる『グーの手』も18トリソミーの特徴のひとつとして知られています。

マッサージやリハビリをして手の機能を活性化させる必要がある特徴なのですが、あるお母さんが「なにか大切な宝物を握りしめてるみたい」と表現していたことが思い出されます。

生存率と医療的なケア|限られた時間をどう生きるか

18トリソミーは、かつて「生後1年以内に約90%が亡くなる」と言われており「生まれたら看取る」のが医療の主流でした。しかし2000年代以降、手術や人工呼吸器装着、経管栄養など、積極的治療を行う選択肢が増え、長期的に生きる子どもたちが現れてきました。もちろん、誰もが長く生きられるわけではありません。出生後まもなく旅立つ赤ちゃんもいますし、医療の手を尽くしても短い命で終わってしまう場合もあります。

それでも、限られた時間の中でどんなふうに生きるか、どんなふうに出会い見送るのかは、大きく変わってきています。あるご家族は「産まれてすぐに子どもにメスを入れるのはかわいそう。手術までして延命するのは親のエゴかもしれない」と葛藤し積極的治療を行わない選択をしました。わずか数日の命でしたが、たくさんの愛情を注ぎ濃密な家族の時間を過ごすことができました。

また別のご家族は、医療の力を借りながらできるだけ長く一緒に過ごすことを選択し、お花見に行ったりお誕生日を賑やかにお祝いすることができました。

どちらも「限られた時間をどう生きるか」という難しい問いに向き合った結果の選択です。

妊娠中に「18トリソミー」と告げられた妊婦さんの葛藤と決断

※本記事に登場するエピソードは、複数の事例をもとに構成した架空の事例です。個人が特定されることはありません。

NIPTで「陽性」と伝えられたときに浮かんだ不安と混乱

不妊治療の末に授かった初めての赤ちゃんでした。流産経験があったことから妊娠初期は夫以外の誰にも伝えずに過ごしていたそうです。年齢的にも高齢(30代後半)だったので医師からNIPTを受けることを勧められ「ダウン症じゃなかったらいいな。陽性だったらその時に考えよう」と思いながら受けたと言います。

結果は18トリソミー。全く予想していなかったものでした。

「聞き慣れない言葉を必死で調べました。でも良いことは書いてなくて、病気を持って産まれてくる子がほとんどでずっと病院で過ごすかもしれないって。なんでこんなことに・・・。つわりで栄養が足りなかったのかな。タバコも吸ってないしお酒だってずっと飲んでない。普通に子どものいる家族を持ちたいだけなのにどうしてこんなに難しいの。」

生まれてもすぐに亡くなる可能性が高いと知り、子どものいる家庭を思い描いていた彼女の心は大きく揺れました。

カウンセリングでは「この子に会いたい」という気持ちを抱きながらも「障がいのある子を育てる自信がない。そんな責任を負える気がしない」と語り、毎回泣き腫らした目で帰っていかれました。

その後、中絶を選択したのですが「3人で居られる最後の日だから〇〇(胎児ネーム)に海を見せてあげたくて」と手術前日、夫と一緒に自宅近くの海へ行ったことを教えてくれました。赤ちゃんを抱いて過ごす未来は叶わなかったけれど、妊娠の経過をともに歩んだ時間はご夫婦にとってたしかに『3人家族』になった時間だったのだと思います。

エコーで疾患の可能性を告げられたときの妊婦さんの戸惑いと希望

「ちょっと小さめですねって健診のたびに言われていました。でも私も夫も小柄だからそこまで気にしていなかったんです。ところが、健診で大きな病院を紹介されて……」

そう語る40代前半の妊婦さんは再婚して間もなく自然妊娠で赤ちゃんを授かりました。妊娠20週を目前に紹介された大きな病院では複数の異常所見を告げられました。 「心臓に穴があるかもしれない(心室中隔欠損)。手の指が重なっていて(オーバーラッピング)頭が小さい(小頭症)と説明されました。染色体疾患の可能性があると言われ羊水検査を勧められました」次々に伝えられる情報に妊婦さんの心は追いつけないまま、不安と混乱に包まれていったといいます。

「もし障がいがあったら、諦めた方がいいのかもしれない。保育園に預けることが難しいなら働きに行けないですよね。高齢出産になるし自分たちが死んだ後に残された子どもはどうなりますか」

障がいがあるなら中絶したほうがいいと思う一方で「無事でいてほしい」「この子に会いたい」という気持ちもあると語ってくれました。

そんな気持ちを泣きながら夫に話すと「検査の結果を待ってきちんと受け止めよう。良い結果じゃなくてもどうするのが最善なのか一緒に考えよう」と言ってくれたそうです。そのひと言で少し肩の力が抜けて「一人じゃない」と感じられたと振り返っていました。

羊水検査の結果は陽性で予想通り18トリソミーでした。年齢的にも次の妊娠は厳しいためよく考えて決断するよう医師から言われNICUの医師にも話を聞きました。22週ギリギリまでご夫婦で悩み(母体保護法により妊娠22週以降の中絶は原則禁止されている)、その後涙ながらに赤ちゃんとお別れすることにしたと話されました。

羊水検査で確定診断が出たとき、妊婦さんが抱いた「選べない苦しさ」

妊婦健診のエコーで心臓の病気を含む複数の所見を指摘され、羊水検査を経て18トリソミーと診断されたのは、妊娠22週を過ぎた頃だったといいます。妊婦さんは30代半ば。

すでに中期中絶が可能な時期を過ぎており、医師からは「このまま経過を見ていきましょう」と伝えられました。

「産まれても1歳になれないかもしれないし、何度も手術が必要になるってネットに書いてあって……」そう語った妊婦さんからは不安と戸惑いが感じられました。

「もっと早くわかっていれば、中絶という選択もできたのに。長く生きられないとわかっていて、それでも産むなんて、辛すぎます。どんな気持ちで出産まで過ごせばいいんですか」

40代半ばの夫についても、こう打ち明けてくれました。

「夫はこの年齢で父親になることを本当に喜んでいたので、きっと私以上に落ち込んでいると思います。でも、私が先に泣いてしまうから、あまり気持ちを出せなくなっているのかもしれません」

カウンセリングの中で、彼女がふとこぼした「……ああ、もう一回妊娠をやり直したい」というひと言に私は何も返すことができませんでした。選ぶことができず、逃げることもできない辛さを、その一言が静かに物語っていたように感じます。

その後、生まれた赤ちゃんはNICUでの治療を受けながら過ごす日々が始まりました。お母さんは毎日搾乳した母乳を届け、お父さんも仕事帰りに病院へ立ち寄っていました。決して穏やかなスタートではありませんでしたが、妊娠中に見られた不安だけではなく、赤ちゃんを迎えた喜びも少しずつ感じられているようでした。

出産後に診断されたご家族の反応と“受容”までの過程

「普通に生まれたと思っていたのに…」突然伝えられた診断に動揺する家族

妊娠中に典型的なエコー所見が見られず、生まれた後に診断を受けることもあります(細胞の一部だけが18トリソミーの特徴を持つ「モザイク型」であることが多いです)。新しい家族の誕生を喜ぶ間もなく治療が開始され、その原因が染色体疾患であることを告げられるのです。

突然知らされる「診断」に家族は戸惑いと動揺の中に放り込まれます。何が起きているのか理解しきれないまま、目の前の医療処置が進んでいく中で「この子の命はどれくらい続くのだろう」「どのくらい一緒にいられるのだろう」と命の時間そのものへの不安を強く感じます。

また、多くの方が「健康に生んであげられなかった」という自責感を強く持ちます。「私のせいでこの子が苦しんでいるのではないか」「妊娠中、もっと気をつけていれば結果は違ったのかもしれない」わが子を思えば思うほど、そんな思いが強くなり自分を責める気持ちへとつながっていくことがあります。

NICUでの説明と、医療的ケアが始まる日々に追いつけない心

18トリソミーで生まれた多くの赤ちゃんは、集中治療が必要な状態で生まれてくるためNICUに入院します。小さな身体にたくさんの点滴や人工呼吸器がつながれている姿を見ると胸が締めつけられ「代われるものなら代わってあげたい」と涙する方も少なくありません。

アラームが鳴るたびに心がざわつき、NICUという非日常空間でしかわが子に会えない状況は、たとえ「仕方のないこと」と頭ではわかっていても想像以上のストレスになります。

そうした中で、医師や看護師からは病状や治療方針についての説明が続きます。人工呼吸器や手術の話、染色体疾患に伴う合併症のリスク……。どれも大切な内容だとわかっていても、現実を受け入れる心の準備が追いつかず「何を聞いたのか思い出せない」と言う方も多いです。

覚悟が芽生えるまでの育児のスタートライン

治療の効果によって状態が安定してくると、それまで触れることすらためらわれた赤ちゃんに少しずつ触れたり抱いたりする時間が持てるようになります。やっと「親になった」と実感できるのもこの時期かもしれません。

しかしホッとしたのも束の間。今度は退院に向けた話をされることが増えてきます。医療的ケアの役割が病院から家族へと引き継がれていくため、今後の生活を見据えた現実的な課題について考えなければなりません。

在宅での呼吸器管理、経管栄養、たんの吸引、頻回の通院など、こうした医療的ケアが日常の一部となる可能性について説明を受けます。経済的な負担、きょうだいへの影響、職場復帰の可能性や地域支援の限界など、生活全体の見通しにも目を向けざるを得ません。

このような現実と向き合いながら「この子とともに生きていく」ことを受け入れる覚悟が、少しずつ芽生えてくるのです。

出産後、里親や特別養子縁組という選択をするご家族は少ない

あくまで私が出会った18トリソミーのご家族に限った話ですが、出産後に里親委託や特別養子縁組を選択されたケースは一例もありませんでした。これは、同じ染色体疾患であるダウン症のご家族と比べると大きな違いだと感じています。

18トリソミーと診断された場合、多くのご家族は医師から「この子の命は短いかもしれない」と告げられます。その言葉を受けて「今この瞬間を大切にしたい」という気持ちが芽生えやすく、早い段階から親子の間に強い愛着が形成される傾向があります。子どもとのつながりを考える際「未来に期待する関係」ではなく「今、この子と共にいる意味」が強くなるため、より深く情緒的なつながりが育まれるのかもしれません。

一方で、ダウン症のように将来的な教育・就労・社会参加などを見据える必要がある障がいの場合、ご家族は「この子の将来をどう支えるか」「自分がいなくなった後はどうなるのか」といった長期的な責任や不安を強く抱きやすい傾向があります。

18トリソミーの場合はそうした将来に向けた支援の計画を立てるよりも、目の前の命を慈しむことに意識が集中しやすく、結果として親子の愛着が自然なかたちで育ちやすいのではないかと感じています。

臨床心理士からご家族へ伝えたいこと

13トリソミーや18トリソミーの子どもを育てているご家族を対象にしたカナダの研究では、99%の親が「その子どもは幸せな存在である」と答え、98%が「その子の存在によって自らの人生が豊かになった」と回答しています。さらに68%の親が「夫婦関係にも良い影響を与えた」と答えています。

医療現場では、どうしても治療やケアの大変さが強調されがちです。しかし、実際に子どもと一緒に生活を始めてみると、それ以上にかけがえのない喜びや深い充足感を感じることがあると多くのご家族が語っています。

家に帰った子どもたちの中には、医療者の予測を超えるような成長や反応を見せてくれることもあります。家の中で食事の匂いを感じ、きょうだいやペットに触れ、窓から入る風を感じる⋯。医療現場にはないそんな当たり前の日常が、小さな命の成長には必要不可欠なのだと思います。

妊娠中に18トリソミーの可能性があるとわかった時「産むか、産まないか」の判断を迫られますが、すぐに答えを出すのは難しいかもしれません。だからこそ、医療情報だけでなく家での暮らしや支援の実際も知ったうえで、納得できる選択をしていただけたらと願っています。

【参考文献】

1)櫻井浩子:18トリソミーと出生前診断:NIPTの議論を中心に.日本周産期・新生児医学会雑誌51(5):1480-1482,2016

2)西 恵理子, 古庄 知己:18トリソミー症候群.小児科診療 87(8): 1116–1121, 2024.

3)西 恵理子:13トリソミー症候群や18トリソミー症候群をもつ子どもへの包括的医療(自然歴,健康管理指針).小児科診療 86(9): 1037–1045, 2023.

コメント