「妊娠したのは嬉しいけど、お金のことを考えるとちょっと不安」と思う人も多いです。初めての出産となると、何にどれだけ必要なのか、見通しが立ちにくいですよね。

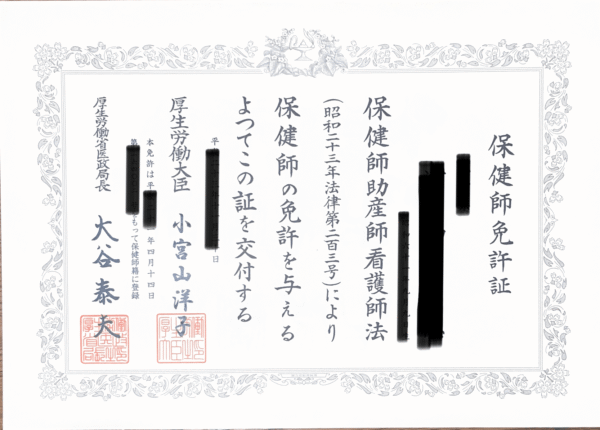

この記事では、保健師として妊産婦さんに関わる私が、妊娠から出産、産後に必要な費用と、利用できる制度を説明します。

これから赤ちゃんを迎えるために、お金の不安から解放され、出産を前向きに迎える準備をしていきましょう。

看護師として5年の経験があり、そのうち2年間はNICU(新生児集中治療室)で勤務。現在は保健師として母子保健分野に携わり、妊娠期から産後にかけて心身の不安を抱える方や、経済的・育児支援が乏しい家庭のサポートを行っています。NICUでの経験を活かし、低出生体重児や先天性疾患を持つお子さんのケアにも対応。妊産婦さん一人ひとりに寄り添った支援を大切にしています。

妊娠中に「お金が足りない」と感じる理由とよくある悩み

妊娠中や産後は働けない時期があったり、働き方を変える必要あり、不安を感じるのは当たり前です。

ここでは妊娠してから、感じやすい不安を3つ紹介します。どんなことに「お金が足りない」と感じるか、よくある悩みを知ることから始めましょう。

働けなくなり、収入が減ってしまった

妊娠中や産後、次のような場合に収入が減少します。

- つわりや切迫早産・切迫流産で休職

- 産休・育休など、働けない期間がある

- 時短勤務に切り替え、収入が減ってしまう

「産休まで働きたい」と思っていても、思うようにいかないこともあります。保健師として関わった妊産婦さんに、こんな人もいました。

- 20代後半、妊娠10週で悪阻がひどくて休職。そのまま復帰せずに産休に入った。

- 30代半ば、妊娠30週頃から切迫早産で1ヶ月入院。34週で出産となり、赤ちゃんはNICUに入院した。

「働きたいのに、働けない」状況は、身体だけでなく心にも負担がかかります。

収入が減っても、妊婦健診や出産準備、医療費で出費は増えるため、「お金が足りない」と感じる人がいます。

夫(パートナー)の収入だけでやっていけるか不安

妊娠や出産をきっかけに、女性の収入が減ると「これから夫(パートナー)の収入だけで本当にやっていけるのか?」と不安を感じる人は多いです。

- 二人以上の世帯の平均消費支出は月32.5万円(総務省 令和6年4月分 家計調査)

- 20〜30代男性の平均月収は23.4〜35.5万円(厚生労働省 令和6年 賃金構造基本統計調査)

平均的な支出と収入のバランスをみても、男性の収入だけで家計を支えるのは難しいとわかります。産休・育休中の家計をどう乗り切るか、夫婦で早めに話し合い、支出の見直しや制度の活用を検討することが大切です。

出産・育児にかかる費用の見通しが立たない

「出産や育児にはお金がかかる」と言われますが、実際にいくらかかるのか想像しづらく、不安に感じる人は多いです。初めての妊娠だと、さらに不安が大きくなりやすいです。

- 出産費用(保険適用外、自己負担あり)

- ベビー用品(ベビーベッド・布団・抱っこひも・チャイルドシートなど)

- 消耗品(おむつ・ミルク・母乳パッド・哺乳びんなど)

- 成長に合わせた衣類やおもちゃ

- 離乳食用の調理グッズ

- 医療費や予防接種代(助成あり)

- 保育園の入園準備や保育料

総務省の統計では、子どもが1人増えると、月の生活費が約3万円上がるといわれています。

事前に必要な支出と利用できる制度を知っておくと、心のゆとりにつながります。早めに情報を集めておきましょう。

妊娠中〜産後の必要費用はいくら?平均・目安・節約ポイント

妊娠〜産後の必要費用は平均10〜30万円程度といわれています。

主に必要となるのは、次の3つです。

- 妊婦健診

- 出産費用

- 産後の生活・育児用品

何にどのくらいかかるのかを知って、節約できるポイントを押さえていきましょう。

妊婦健診にかかる費用と自己負担の目安

妊婦健診は、お母さんと赤ちゃんの健康状態を定期的に確認する大切な機会です。健康保険が適用されないため、原則として自費になります。多くの自治体では妊婦健診補助券が交付され、負担を軽減できます。

- 健診費用 5,000円〜15,000円/回程度

- 補助券で5,000円〜10,000円/回程度が補助される→自己負担は1回あたり約2,000円〜5,000円程度

- 追加の検査や診察、治療がある場合は、負担額が増える

- 妊婦健診は14回程度が標準で、14回分の補助券を交付している自治体が多い

- 補助券を使い切ると、それ以降の健診は全額自己負担になる

補助の回数や金額は自治体ごとに違うため、詳しくは地域の保健センターなどの窓口で確認してください。

出産費用はいくら?入院・分娩の平均額と実例

出産は自由診療のため、料金は病院が自由に設定できます。地域や分娩方法、病院、サービス内容で金額が変わります。費用の差が出る具体的な理由はこちらです。

- 出産は自由診療(保険適用外)であるため、料金設定は病院ごとに自由

- サービス内容(食事・個室・アメニティなど)によって価格が異なる

- 都市部は地価・人件費の関係で高額になりやすい

- 分娩方法(自然・帝王切開・無痛分娩など)や夜間・休日対応による加算

費用は年々1%ずつ増加しています。令和5年度時点で、差が最も大きい都道府県は、東京都60.5万と熊本県36.1万円です。高額になる無痛分娩は、産院によって大きく差があります。希望する人は早めに料金の目安や支払い方法(カード・現金・分割の可否)を確認するのがおすすめです。

令和8年度を目指して、出産にかかる費用を一部保険診療化する動きもあり、今後制度の変更が予想されます。

産後すぐに必要な生活・育児用品の費用と準備

産後すぐに必要な生活、育児用品と費用の大まかな目安はこちらです。

| アイテム | 価格の目安(円) |

|---|---|

| チャイルドシート | 約15,000~35,000 |

| ベビーバス | 約1,000~4,000 |

| ベビーソープ・石鹸 | 約500~1,500 |

| オムツ | 約3,000~5,000 |

| 粉ミルク | 約3,000~6,000 |

| ベビー服・肌着 | 約4,000~10,000 |

| 爪切り | 約500~1,500 |

| 哺乳瓶・消毒セット | 約2,000~6,000 |

| 悪露パッド・ナプキン | 約1,000~3,000 |

何が必要になるかは、お子さんや生まれた時期、各家庭の状況(第1子か、2子か、サポートがあるかないか)によってことなります。

まずは最低限のものをそろえて、必要になった時に買い揃えていきましょう。退院時や、ネットで購入するのがおすすめです。抵抗のない人は、おさがりやリサイクルショップ、フリマサイト(メルカリ、ジモティ)で探してみましょう。

妊娠中にもらえるお金・支援制度の全体像

妊婦健診や出産費用は自己負担額も多いため、様々な支援が準備されています。独自で出産や子育ての助成をしている自治体もあるため、住んでいる地域でどのような支援があるか、利用できるものを確認しておきましょう。

妊娠中にもらえる支援・制度まとめはこちらです。

| 制度名 | 内容 | 支給額目安 |

|---|---|---|

| 妊婦健診助成 | 母子手帳交付時に補助券配布 | 約10~15万円相当 |

| 出産育児一時金 | 妊娠中に直接支払制度の申請 | 50万円 |

| 妊婦のための支援給付金 | 面談後に現金を支給 | 妊娠時5万円出産後5万円✕子どもの人数 |

| 医療費助成 | 妊娠中の医療費を助成 | 1回500円など |

| 出産扶助 | 生活保護世帯への支援制度 | 限度額あり |

妊婦健診費用助成(補助券):妊娠届提出時にもらえる、助成額は約10〜15万円相当

妊娠届を市町村に提出すると、母子手帳と一緒に妊婦健診費用助成券がもらえます。妊娠が確定したら早めに届け出ましょう。利用できる回数は自治体によって違いますが、9割の市町村が14回を上限として補助しています。

妊婦1人あたりの助成額の全国平均は109,730円です。

住民税非課税世帯などには、妊娠判定時の受診費用や健診費用を追加で助成している自治体もあります。

出産育児一時金:妊娠12週以降で適用、原則50万円、出産後に申請

出産費用の負担を軽減するために、加入している健康保険から「出産育児一時金」が50万円支給されます。基本的には「病院が直接受け取る方式(直接支払制度)」なので、退院時にまとまった現金を用意する必要がありません。直接支払制度を利用する場合、妊娠中に申請が必要です。

- 病院が直接支払制度に対応しているか確認

- 病院から制度の説明を受け、合意書を提出

- 退院時には差額の支払いのみ

- 費用が一時金を下回るときには、別途申請が必要

妊娠12週以降であれば、死産や流産でも申請することは可能です。

自治体ごとの妊婦向け支援(現金・タクシー券など):妊娠届出後すぐ申請可能、支給内容は地域による

妊娠届を出したあと、妊婦のための支援給付金(※令和7年度から名称変更)が支給されます。この制度は妊娠中、産後の2回に分けて支給さます。

- 妊娠届提出後:5万円

- 出産後:子どもの人数 × 5万円

自治体によっては、面談や訪問が必須とされている場合もあるので、申請方法と一緒に確認しておきましょう。

妊産婦の通院支援として、兵庫県姫路市では「タクシー利用料助成」を行い、1回の妊娠につき5,000円分のクーポンを配布しています。

利用できる制度の説明や案内は、妊娠届時にまとめてあります。一度に様々な案内があるため、忘れてしまうかもしれません。「うちの自治体はどんな支援があるか」疑問に思ったら、まずはホームページで検索してみましょう。

妊娠中の医療費助成制度と対象条件:妊娠届出後すぐ申請可能、支給内容は地域による

妊産婦医療費助成制度は保険診療の自己負担分を、自治体が公費で負担するものです。実施している自治体は限られており、対象者や自己負担額の内容も地域によって違います。

栃木県では県内全ての市町村で、母子手帳交付月の初日から出産月の翌月末まで全ての妊産婦を対象に、入院や通院での1医療機関毎の自己負担が500円です。他の自治体では、低所得者などに限定されている場合もあります。

妊娠中にかかる医療費に助成があると、自己負担もぐっと安くなりますね。

「お住まいの地域で助成があるのか、対象になるのか、ぜひ確認してみてください。」

生活保護世帯などが受けられる出産扶助:妊娠判明後に相談、分娩費・入院費・衛生材料費が支給

出産扶助とは生活保護受給者が、出産する際に支給される扶助のことです。生活保護受給者は健康保険による「出産育児一時金」が使えない代わりに支給されます。

- 分娩費(基準額):施設分娩318.000円以内

- 出産に伴う入院費:最大8日以内の入院に関する必要最小限度の額を加算

- 衛生材料費:6200円以内

妊娠が判明したら、早めに担当のケースワーカーに相談しましょう。生活保護受給者が出産できる病院は指定されているので、注意してくださいね。

出産後にもらえるお金・支援制度の全体像

出産後には、子どもの出生届と同時に様々な手続きが必要になります。手続きは、夫(パートナー)任せるかたも多いです。どんな手続が必要になるか、何をお願いするか確認しておきましょう。

出産後にもらえる支援・制度まとめはこちらです。

| 制度名 | 申請時期・内容 | 支給額の目安 |

|---|---|---|

| 出産育児一時金 | 支払いが50万未満の時退院後〜2年位内に申請 | 差額により異なる |

| 出産手当金 | 産前6週・産後8週の休業中 | 日給2/3相当 |

| 育児休業給付金 | 最長2年間の育休中に支給 | 月給の67%(半年後は50%) |

| 児童手当 | 出生日の翌日から15日以内 | 月15,000円(第3子以降は30,000円) |

| 医療費控除 | 翌年の確定申告で申請 | 年間10万円以上が対象 |

| 児童扶養手当 | ひとり親家庭向けの給付 | 月46,690円(所得により減額) |

出産育児一時金:退院後に申請、原則50万円

出産育児一時金の直接支払制度を利用した場合、退院時には50万円を超えた差額分を支払います。例えば請求が60万円の場合、差額の10万円を病院に支払います。支払いが50万円未満の場合は、健康保険組合に差額の申請が必要です。

- 退院時に明細書を受け取る

- 退院日の翌日から2年位内に申請

- 健康保険組内から「支払決定通知書」が届いてから「差額申請書」を提出するのが一般的

制度の利用には、妊娠中に病院と直接支払制度利用の手続きが必要です。

直接支払制度を利用しなかった場合、退院時に出産費用を全額自己負担します。その場合は健康保険組合へ申請することで、一時金(最大50万円)が支給されます。

出産手当金・育児休業給付金:出産前〜育休取得後に申請、月給の約67〜80%が支給

出産手当金・育児休業給付金とは産休中・育休中に支給されるお金のことです。

| 出産手当金 | 育児休業給付金 | |

|---|---|---|

| 対象者 | 健康保険加入者 | 雇用保険加入者 |

| 期間 | 産前6週・産後8週(原則98日) | 子が1歳まで(最長2歳まで延長可) |

| 支給額 | 標準報酬日額×2/3×日数 | 休業開始賃金の67%(180日)→その後50% |

| 時期 | 産休中 | 育休中 |

- 出産手当金は産休中の生活保障、育児休業給付金は育休中の収入補填です。

- どちらも会社と健康保険・雇用保険への申請が必要です。

両親ともに14日以上の育児休業をとると、出生後休業支援給付金の交付されます(令和7年4月開始)。手続きは育児休業給付金と同じです。詳細や申請方法は勤務先の人事・総務担当でご確認ください。

児童手当:出生日の翌日から15日以内に申請、月額1万〜1万5千円

児童手当は児童(0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間)を養育する人に支給される制度です。2024年10月から所得制限が撤廃され、すべての家庭が対象になりました。

- 申請期限:出生日の翌日から15日以内

- 申請先:自治体の窓口、マイナポータルから申請(自治体による)

- 支給額:3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)3歳以上 10,000円(第3子以降は30.000円)

- 支給時期:年6回偶数月に支給(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

申請月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分は支給されないので注意しましょう。

出生届の提出と同じタイミングで手続きできるといいですね。オンライン申請を活用すると、忙しい時期でも負担なく申請できますよ。

自治体の補助金・育児用品支援:出生後すぐ申請、内容は地域により異なる

子育て家庭の支援は、全国共通の制度、地域独自の支援制度が用意されています。

- 妊娠届提出後:5万円を支給

- 出産後:子どもの人数 × 5万円を支給

この給付金は、保健師や看護師との面談・訪問を受けたあとに申請できる場合が多いです。

産後の大変な時期ですが、訪問の案内があったときには受けてくださいね。

地域によっては、現金や商品券の追加給付、紙おむつや粉ミルクの無償提供、チャイルドシート購入費の一部補助を行っています。

東京都や埼玉県では次のような支援があります。

- 東京都では「赤ちゃんファースト」により、10万円相当のギフトカードを配布

- 埼玉県秩父郡では、1歳までを対象に紙おむつや粉ミルクを支給、チャイルドシートの購入費を1/2補助

育児用品は出費がかさむため、支援があると助かります。地域の自治体のホームページや窓口で、どんな支援があるか確認しておきましょう。

高額療養費制度:医療費が月額上限を超えた翌月以降に申請、自己負担の大幅軽減あり

高額療養費制度とは、1ヵ月にかかった医療費が限度額を超えた場合、超過分があとから払い戻される制度です。妊娠・出産は自由診療のため保険が適用されませんが、以下のように医療行為が必要なケースでは保険が適用され、高額療養費制度の対象になります。

- 妊娠高血圧症、妊娠糖尿病などで治療が必要

- 切迫早産などでの入院

- 帝王切開・吸引分娩・鉗子分娩 など

一旦窓口で全額を支払った後、加入している健康保険組合などに、診療月の翌月1日から2年以内に申請が必要です。限度額は年齢や所得によって違います。

帝王切開が予定されている場合には、あらかじめ「限度額適用認定証」の申請をしておくのがおすすめです。認定証があると便利な理由は次の2つです。

- 医療機関の窓口での支払いが、自己負担限度額までに抑えられる

- 高額な費用を一時的に立て替える必要がなくなる

マイナンバーカードを保険証として利用している場合、対応している医療機関であれば限度額適用認定証がなくても上限を超える支払いは不要になります。

医療費控除:翌年の確定申告時に申請、年10万円以上の医療費が対象

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、超過分を所得から控除できる制度です。妊娠・出産にかかる一部の費用は、医療費控除の対象になります。通院費や入院費も含まれるため、領収書や記録を残しておけば、翌年の確定申告で所得控除を受けられます。

| 対象となる費用 | 対象にならない費用 |

|---|---|

| 妊娠と診断されてからの健診や検査費用 通院時のバスや電車代 出産で病院に向かうときのタクシー代 入院中の食事代(病院で提供されるもの) | 里帰り出産のための帰省費 入院に必要な寝具や洗面具の購入費 差額ベッド代 ※明らかに希望によるサービス利用 |

同じ世帯の家族の医療費を合わせられ、領収書があれば過去5年分は申請できます。支出の記録を日頃からこまめに行っておきましょう。

母子家庭・ひとり親家庭向け支援:離婚・死別後に申請、最大年数十万円の給付あり

ひとり親家庭への経済的支援には、児童扶養手当があります。児童扶養手当とは、18歳までのこどもが安定した生活を送れるようひとり親に手当を支給する制度です。金額は、親の収入によってことなり、一定以上の収入を超えると対象から外れます。

- 全額支給:月46,690円

- 一部支給:月46,680円〜11,010円

支給額は前年の収入を基準に判定されます。

保健師として関わった人の中には、困窮しているにも関わらず、産前の収入が高かったため支給されない人がいました。

「いくら貰えるかは、納税通知書などの課税状況がわかるものを市町村の担当窓口に持っていくと調べてくれますよ。」

収入が減る・お金が足りないときの具体策とアドバイス

妊娠や出産で、収入の減少や出費の増加が予想されるときには、事前に準備しておくと安心です。それでも難しいときには、公的な支援の利用を検討してみましょう。

実際に、20代のひとり親の人で、産後にお金が足りないと支援につながったケースがありました。支出を削り、出産直前まで働いていたものの、産後に「このままでは難しい」と感じ、ヘルプを求めてくれました。妊娠中から関われると、必要な支援や準備を早めに整え、より安心して出産を迎えられたかもしれません。「困ったな」と思ったら、早めに相談することが大切です。

急な出費に備える方法:生活防衛資金・緊急貸付制度の使い方

予想外の出費に慌てないために、生活防衛資金の準備しておきましょう。目安としては、生活費の3〜6か月分を貯蓄しておくと安心です。家賃や食費、光熱費などの固定費をもとに計算すると、必要な金額がイメージしやすくなります。

まとまった貯金がない場合は、無利子・低利で利用できる公的な貸付制度の利用を検討しましょう。公的なものは母子父子寡婦福祉資金貸付金制度や生活福祉資金貸付制度があります。

お金の不安を相談できる窓口:無料の公的支援と家計相談サービス

お金に不安があるときは、無料で相談できる公的機関を利用しましょう。

ひとりで悩み続けると、精神的な負担が大きくなり、必要な支援や制度の利用が遅れがちです。専門家に相談することで、具体的な解決策が見えてきます。

- 自立相談支援機関:家計や生活、仕事、住まいなど幅広い困りごとに対応

- 社会福祉協議会:家計や貸付に関する相談

- 市町村の福祉課:ひとり親家庭向けの制度などを案内

「どこに相談していいか迷うかたは、地域の保健師への相談をおすすめします。どんなことに困りがあるのか聞き、必要な支援につなげます。私も自立相談支援窓口の方と一緒に、妊婦さんの支援をした経験があります。」 不安があるときほど、早めの相談が安心への第一歩です。

緊急時の資金調達(貯蓄・投資・ローンなど)

緊急時の資金調達では、まず貯蓄の活用を検討し、次に慎重に投資や制度利用を考えましょう。あわてて資金を用意すると、損失や負担が大きくなることもあります。

- 貯蓄がある場合:生活防衛資金を活用

- 投資をしている場合:「つみたてNISA」や「iDeCo」の解約は慎重に。解約により損が出ることもある

- それでも足りない場合:「母子父子寡婦福祉資金貸付」「生活福祉資金貸付」などの公的貸付を優先して検討

- 出産や教育目的のローン(信用金庫など)も、条件がよく使いやすい

資金調達は「貯蓄→制度→投資→ローン」の順で冷静に判断しましょう。

どうしても足りないときの借り入れ判断:低金利ローンとその条件

どうしても資金が足りないときは、返済計画を立てたうえで、低金利で安心な借り入れ先を選びましょう。 高金利のローンや無計画な借金は、将来的に生活を圧迫する原因になります。ここでは、生活福祉資金貸付制度、母子父子寡婦福祉資金貸付制度を紹介します。申請から資金の貸付までには1〜2ヶ月かかります。申請が必ず通るわはないため、注意が必要です。「無理なく返せること」が条件です。制度やローンの特徴をしっかり比較して選びましょう。

| 生活福祉資金貸付制度 | 母子父子寡婦福祉資金貸付制度 | |

|---|---|---|

| 対象者 | ・低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯(65歳以上) | ・ひとり親家庭・寡婦(配偶者と離別・死別し再婚していない女性) |

| 種類 | ・生活支援費2人以上:月20万円以内 ・緊急小口資金 10万円以内 | ・生活資金 ・転宅資金 ・就業支援資金 |

| 金利 | ・保証人あり:無利子 ・保証人なし:年1.5% ・原則、相談支援を伴う | ・多くの貸付は無利子 ・一部年1.0%のものあり ・所得制限や扶養義務の有無による制限あり |

| 相談 | 社会福祉協議会 | 市町村の福祉課など(母子・父子福祉担当) |

支援だけで終わらせない:副業・スキルアップで収入源を育てる

支援に頼るだけでなく、将来的な収入源を育てていくことが大切です。自分の力で稼ぐ手段を少しずつ広げていくと、自信を持ち、将来の不安を減らせます。

- 在宅でできる副業(ライター・データ入力など)は子育て中でも取り組みやすい

- 自治体やハローワークの「職業訓練」や「資格取得支援制度」でスキルアップ

- クラウドソーシングで仕事を探し、少しずつ実績を積んでいく

今すぐに稼げなくても、まずは挑戦することが大切です。自分の未来のために、スキルアップで収入を増やしましょう。

まとめ:お金の不安を“見える化”し、今すぐできる対策から始めよう!

妊娠中のお金の不安は、「何にいくらかかるのか」「どんな支援が受けられるのか」が見えていないのが原因の一つです。必要な支出をリストアップし、もらえるお金・使える制度を確認することが、安心して出産にのぞむ一歩になります。

支援制度は、事前の申請や自治体への確認が必要なものがほとんどです。住んでいる自治体のホームページや、保健センター・窓口に問い合わせて、何が利用できるのか確認しましょう。

保健師として、みなさんが安心して出産を迎えられるよう願っています。

コメント